Die 3 Hauptfunktionen der Wirbelsäule.

Die Wirbelsäule muss verschiedene mechanische Funktionen erfüllen. Auf der einen Seite muss sie genügend Stabilität besitzen, um eine aufrechte Körperhaltung zu gewährleisten – auf der anderen Seite aber auch genügend Flexibilität aufweisen, um sich ausreichend bewegen zu können (wie Bücken und Drehen). Diese Voraussetzungen sind mechanisch sehr anspruchsvoll und erhöhen damit die Verletzungsanfälligkeit der Wirbelsäule. Als dritte Anforderung muss die Wirbelsäule noch das Rückenmark als „Hauptdatenkabel“ mechanisch schützen, trotzdem aber noch eine Verschieblichkeit des Rückenmarks bis zu 10cm (beim tiefen Vorbeugen) sowie den störungsfreien Austritt von abgehenden segmentalen Spinalnerven, die z.B. in Arme und Beine führen, gewährleisten. Diese Rückenmarkschutzfunktion ist genauso wichtig wie Stabilität und Flexibilität.

Wie ist die menschliche Wirbelsäule aufgebaut?

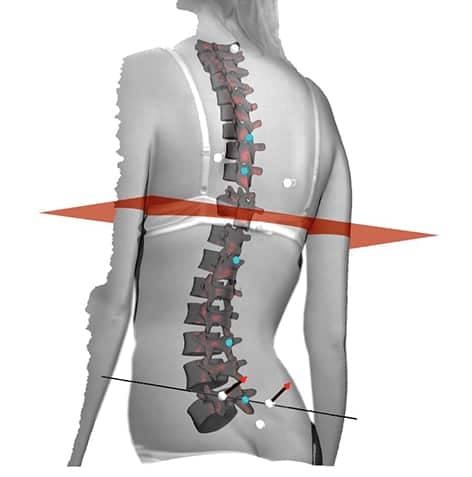

Die Wirbelsäule besteht von der Hals- bis zur Lendenwirbelsäule aus 24 Wirbelkörpern, welche durch Gelenke, Bänder, Muskeln und Faszien zusammengehalten werden. Dabei entfallen auf die Halswirbelsäule (HWS) 7 Wirbelkörper, auf die Brustwirbelsäule (BWS) 12 Wirbelkörper und die Lendenwirbelsäule (LWS) 5 Wirbelkörper. Das ursprünglich aus 5 Wirbelkörpern zu einem Knochen zusammengewachsene Kreuzbein bildet (fast) den Abschluss nach unten und den Übergang zum Becken. Den letzten Abschluss bildet dann letztendlich das Steißbein, welches als Anschlussstruktur für den Beckenboden sehr wichtig ist. Ursprünglich bestand das Steißbein auch aus 4 einzelnen Wirbelkörpern (variierend zwischen 2 und 8!), die meist ebenfalls zu einem Knochen zusammengewachsen sind. Zwischen den einzelnen Wirbelkörpern der HWS, BWS und LWS befindet sich jeweils eine Bandscheibe, welche wie ein Puffer fungiert und mechanischen Druck entlang der Wirbelsäule absorbiert. Die Kombination aus zwei Wirbelkörpern und der dazwischen liegenden Bandscheibe bezeichnet man als Wirbelsäulensegment.

Warum stellt das Kopfgelenk eine Besonderheit dar?

Eine Besonderheit stellt die obere Halswirbelsäule dar. Schon von der ersten Ansicht her zeigt sich eine andere Anatomie als unterhalb des zweiten Halswirbels. Die obere Halswirbelsäule besteht aus zwei eigenen Gelenken: Das obere Kopfgelenk (Articulatio atlantooccipitalis) ist das Gelenk zwischen dem Hinterhauptknochen (Os occipitale) und dem ersten Halswirbel (Atlaswirbel). In diesem Gelenk werden vor allem Kopf-Nickbewegungen (Extension und Flexion) realisiert (und damit gemessen, s.u.). Im Gegensatz dazu ist das untere Kopfgelenk (Articulatio atlantoaxialis) das Gelenk zwischen dem ersten und zweiten Halswirbel (Atlas und Axis) und ermöglicht vor allem Rotationsbewegungen. Diese merkwürdige Anatomie erklärt sich erst, wenn man sich die weitere Anatomie der tiefen Nackenmuskulatur (suboccipitale Muskulatur) betrachtet, einem Wunderwerk aus vier paarigen Muskeln (Musculus rectus capitis posterior major links und rechts, Musculus rectus capitis posterior minor links und rechts, Musculus obliquus capitis superior links und rechts und Musculus obliquus capitis inferior links und rechts). Diese Muskulatur bewegt sich nicht aktiv sondern wird bei Kopfbewegungen bewegt. Durch die im Vergleich zu zum Beispiel Beckenmuskulatur ungefähr 10fache Bestückung mit Muskelspindeln ist damit die obere Halswirbelsäule im Verbund mit der suboccipitalen Muskulatur ein (weitgehend unbekanntes) Sinnesorgan, welches die Stellung vom Kopf im Raum und vor allem die Stellung von Kopf zum Rumpf misst. In der neurologischen Verschaltungen gibt es daher intensive Verschaltungen zwischen diesem Sinnesorgan, den Augen, dem Kiefergelenk und den Zähnen sowie mit dem Gleichgewichtsorgan. Dies bedeutet aber auch, dass funktionelle Störungen (z.B. „Blockierungen“) zu Störungen des gemessenen Ergebnisses und damit zu umfangreichen Störungen im neurologischen, orthopädischen, augenärztlichen, HNO- und Zahnarztbereich-Bereich!

Bandscheiben: Der weiche Partner der Wirbelkörper

Die Bandscheibe selbst besteht aus einem gallertartigen Kern, dem sogenannten Nukleus, der von mehreren Lagen eines faserigen Bindegewebes, dem sogenannten Anulus, umgeben ist. Die Bandscheibe besitzt keine eigene Blutversorgung. Die Zufuhr von Flüssigkeit, Nährstoffen und Sauerstoff basiert daher auf dem Prozess der Diffusion aus den angrenzenden Wirbelkörpern. Dieser Vorgang hängt größtenteils vom Druckunterschied zwischen dem Bandscheibeninneren und dem angrenzenden Wirbelkörper bzw. dessen versorgenden Blutgefäßen ab. Herrscht z.B. in der Bandscheibe ein pathologisch erhöhter Druck, ist damit die Nährstoffversorgung und damit die Heilungstendenz krankhaft veränderter Bandscheiben wesentlich eingeschränkt.

Dies ist auch der Grund, warum die Bandscheibenregeneration (wie Versorgung und Ernährung) hauptsächlich in liegender und ruhender Körperhaltung, also wenn der Bandscheibendruck (intradiskale Druck) gering ist, stattfindet. Grundsätzlich ist dieser Prozess der Regeneration sehr begrenzt und mit zunehmendem Alter kommt es sehr häufig zu Verschleiß und Abnutzungserscheinungen und damit einhergehend zu Schmerzen und Beschwerden.

Die Bandscheiben sind erforderlich, um das menschliche Rückgrat vor Erkrankungen der Wirbelsäule zu schützen. Sie federn Stöße ab. Gäbe es diese Puffer nicht, würde sich jede Erschütterung beim Laufen und Springen direkt auf die Knochensubstanz der Wirbel übertragen. Eine vorzeitige Zerstörung (insbesondere der Lendenwirbel) wäre vorprogrammiert. Zudem schützen sie die Wirbelgelenke, denn sie nehmen die durch die Schwerkraft entstehende Last auf.

Durch die Bandscheiben werden insbesondere hohe Belastungen an den Kanten der knöchernen Wirbelkörper vermieden, die beispielsweise beim Heben von Lasten in gebeugter Haltung entstehen. Beim Aufrichten erfolgt innerhalb der Hülle ein Ausgleich durch eine Umverteilung des gelartigen Inhalts. Das heißt, sie tragen zur risikoarmen Bewegungsfähigkeit der Wirbelsäule bei.

Das ISG-Gelenk als Übergang der Wirbelsäule zum Becken und unteren Extremität.

Die Verbindung zwischen dem Steißbein und dem zum Becken gehörenden Darmbein bildet das Kreuzbein-Darmbein-Gelenk (Articulatio sacroiliaca, Iliosakralgelenk oder kurz ISG) genannt. Durch die je nach Belastung form- und/oder kraftschlüssigen Einbindung des Kreuzbeins als unterem Teil der Wirbelsäule in beide Darmbeine, welche wiederum untereinander über die Schambeinfuge (Symphyse) funktionell verbunden sind, wird das Gewicht des Oberkörpers dynamisch auf den Beckenring übertragen. Vom Becken wiederum erfolgt der Gewichtsübergang über die Hüftgelenke auf die unteren Extremitäten. Starke Beckenmuskulatur sichert dabei die dynamische Funktionalität.

Ursprünglich hatte das ISG-Gelenk bei vierfüßiger Fortbewegung v.a. die Aufgabe für den schnellen Vortrieb ohne große Gewichtsbelastung zu sorgen (siehe hierzu als Studienobjekte den Lauf von Löwen oder Hunden). Mit der Aufrichtung des Menschen hat sich die Biomechanik wesentlich verändert. Plötzlich musste neben dem Gehen / Laufen auch das Gleichgewicht des aufrecht gehenden Menschen gesichert werden. Durch diese quasi „falsche Benutzung“ waren aber damit Tür und Tor für Funktionsstörungen (somatische Dysfunktionen, „Blockierungen„) mit damit verbundenen Rückenschmerzen geöffnet. Diese können bei dynamischer Tätigkeit des Menschen durch Muskelaktivität gut verhindert werden. Spätestens aber nach der Degeneration des Menschen zum reinen „Schreibtischtäter“ ohne wesentliche Bewegung und artgerechte Belastung ist im ISG-Gelenk jedoch ein potentielles Minenfeld für deutlich immobilisierende Rückenschmerzen.

Wir bieten Ihnen in unserer Orthopädiepraxis in Lüneburg modernste diagnostische Möglichkeiten für die Erkennung von Wirbelsäulenerkrankungen und sind auch Ihre Ansprechpartner, wenn es beispielsweise um die Behandlung einer Kyphose, einer Skoliose, Wirbelsäulenstenose oder eines Bandscheibenvorfalls geht. Selbstverständlich sind wir genauso bei allen Fragen rund um die Prävention gegen Wirbelsäulenschäden für Sie da.